为3000万特殊群体发声,这样的电影值得点赞!

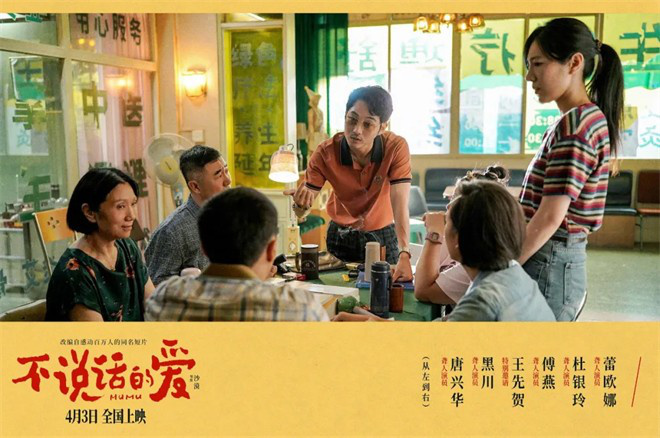

绝地黑号网专稿 电影《不说话的爱》里,成年木木(章若楠 饰)在最后说到,“请称呼他们为聋人,或者是听障人士,而不是聋哑人”。

这句话道出了我国近3000万听障人士的困境。

在很多时候,因为他们不方便说话,外界总是习惯以“聋哑人”称呼他们。事实上,之所以多数听障人士不说话,是因为听不见或者听不清导致他们无法矫正自己的发音,一开口,容易让人听不清楚。

这种现象在专业上被称为病理腔调,是听障人士特有的腔调。

不少从早期就佩戴了助听器和人工耳蜗辅具的听障朋友,通过刻苦的康复训练,能和常人一起进行简单的说话沟通。

所以如果以“聋哑人”称呼他们,并不妥当。

电影《不说话的爱》真正让这群聋人被看见,用更严谨的表达称呼他们。

不仅如此,电影《不说话的爱》更是通过诈骗案件,展现了当下很多聋人所面对的困境——聋人因听不见而依赖视觉信息,却时常被伪造的合同、虚假的“高回报”所蒙蔽。更是有诈骗团队就利用聋人之间的这种信任,伪装手语翻译,进行实施犯罪,让受害者在维权时陷入“有理说不清”的困境。

《不说话的爱》通过商业电影模式的包装,能让更多观众真正关注到这些群体以及背后的不易。尤其影片找来了人气演员张艺兴出演,使该影片在00后(20-24岁)层面有着较高的关注,通过电影的力量,更大圈层扩列了其社会影响力。

事实上,除了专业演员之外,《不说话的爱》还邀请了大量的聋人演员参演,将最真挚的情感传递给观众。

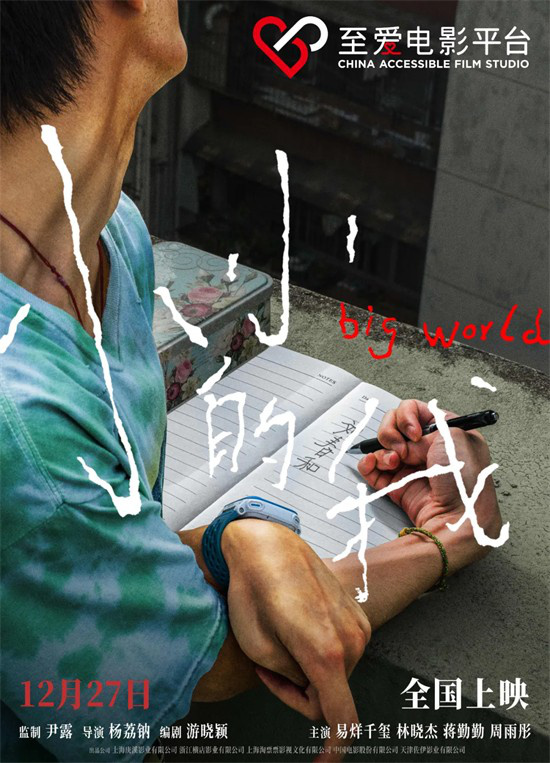

这种对社会公益的关注,同样出现在年初的电影《小小的我》上。

作为一部关注脑瘫患者,即五慢症的影片,它不同于其他商业电影的娱乐话题,而是更强于对残障人士的关注。

电影在上映后发起了两件较大的社会倡议。

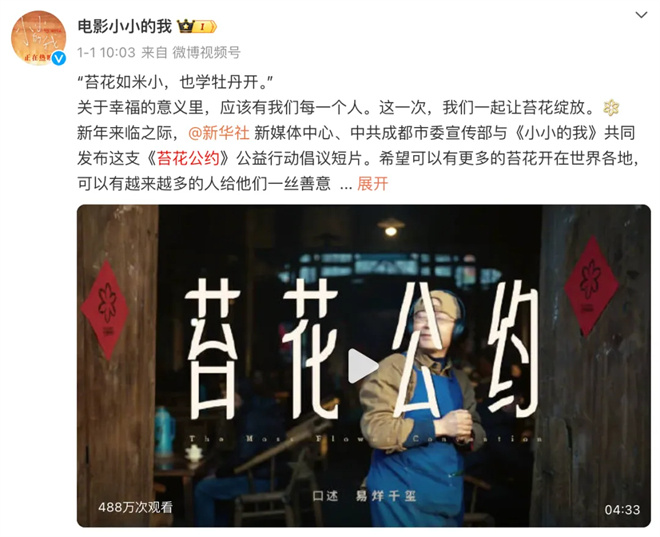

第一件是发起了《苔花公约》。

“苔花如米小,也学牡丹开”,片方联合社会各界自发组织、起草了文明公约,表达了对无障碍事业发展的支持,希望通过这朵小小的苔花,帮助更多的残障人士平等地参与到社会生活之中。这一行为得到了不少企业和线下店面的呼应,张贴标识。

我们可以把这一行为视为宣传中的事件策划,但和过往其他电影的事件策划不同的是,该《苔花公约》将长时间在社会层面沿用,并试图影响一类群体。

除此之外,片方联动新华社发出倡议,改用“五慢症患者”来称呼“脑瘫患者”,用更科学的话术,让大众正视该群体的现状,“你们只是慢一点,和大家没有什么不同。”

这两部电影在上映的时候,亦是做了类似的事情,推出特别的制式版本,真正服务这些群体受众。

《小小的我》映前强调“至爱电影平台”。

特别强调了影片试图通过这一渠道真正打通全民观众的模式。“至爱电影平台”不用特别场次,只需影院安装了无障碍观影的无线耳机及发射装置,视障人士就能通过使用加入解说声道的无线耳机,与其他观众共同欣赏电影。

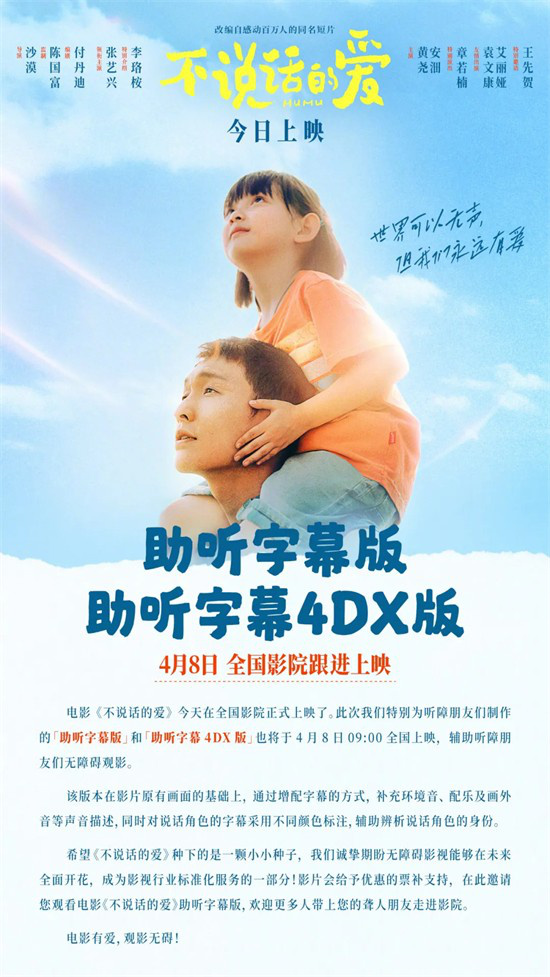

《不说话的爱》则特意为听障朋友特别制作“助听字幕版”和 “助听字幕4DX版”。

这些版本在原有画面基础上增配了字幕描述音效、配音等声音信息,并通过不同颜色标注不同角色的对话,在 “4DX 版”中,还特别加入了座椅震动等实感体验,希望能够为听障观众提供更加沉浸的观影体验。

这些影片映前映后试图多维度服务大众,真正通过影像的力量,推动社会的进步。

无独有偶,后续仍有不少电影关注着这些特殊群体。

由张婧仪、陈明昊主演,即将于五一档和观众见面的电影《独一无二》,聚焦一个听障家庭的梦想和挣扎;由范丞丞、马丽主演的电影《千金不换》则关注自闭症患者,让外界能真正认识这群“星星的孩子”;在刚杀青的电影《震耳欲聋》里,檀健次则饰演一位手语律师,该故事部分取材自手语律师张琪真实从业经历。

诚然,过去对于这类题材有不少纪录电影,譬如今年清明档上映的电影《特别的你》,正是一部关注孤独症群体的纪录电影,但受限题材类型,市场表现平平。

如今,我们看到越来越多的创作者开始把镜头对准这些疾病,把关爱留给这些特殊群体。这些青年演员的参与,让更多人真正正视这些疾病和群体。

正如《小小的我》里,刘春和说的那句话,“写就是结果”。

这些作品于社会,“拍就是关注,上映就是结果!”